Par Isabelle Ducas, le 13 décembre 1925

ONCLE BOBY et Madame WEILL

Quand j’étais petite, ma mère me raconta qu’un jour Oncle Boby avait été mis dans un train et qu’il avait disparu, « mais sinon » elle avait dit, « il serait devenu un grand peintre, un très grand, aussi fameux que Chagall ou Picasso! »

C’était un matin et nous étions en voiture, rien que toutes les deux. Assise sur la banquette arrière - je devais avoir dans les huit ou neuf ans et n’avais pas l’âge de m’installer sur le siège avant - je pouvais voir son visage dans le rétroviseur intérieur de la voiture : avec ses cheveux noirs, du rouge sur les lèvres et de longues boucles dorées aux oreilles, elle me faisait penser à Esmeralda - ma grande favorite du moment. Où allions nous? Pourquoi s’était-elle apprêtée, et pourquoi mon père et mon frère et ma soeur n’étaient pas du voyage ?… Je ne sais pas. Mais je me rappelle du trajet qui me semblait interminable et du mal de mer, comme toujours, qui m’avait pris. C’était l’automne, je crois, et nous roulions dans un brouillard à couper au couteau, et un paysage de désolation : des champs à droite et à gauche, noyés dans un coton grisâtre, et des poteaux en émergeant çà et là. Rien de passionnant pour la gamine que j’étais alors. J’en avais plus qu’assez de cette satanée voiture et me mis à geindre : « C’est encore long? et on arrive quand ? Et j’ai mal au coeur, et faim et soif et… »

C’est alors que ma mère pila devant une barrière de passage à niveau. « Saloperie de brouillard ! pesta-t-elle. » Pour le coup, j’eus un haut le coeur et manquai vomir mon petit déjeuner. J’ai chouiné de plus belle. Blême, ma mère se retourna : « Pardon chérie, je n'ai pas vu le feu… Ça va ?…» Nous avons alors entendu un train qui approchait dans le lointain. Quelques instants plus tard, une locomotive a surgi du brouillard : lourde, noire, et suivie de wagons de marchandises qui martelaient les rails. Des wagons ouverts, remplis de troncs d’arbre, et d’autres fermés qui transportaient je ne sais pas quoi. Le convoi était très long, et bruyant : Clac clac clac… il faisait. Un bruit de ferraille, métallique. Jusque dans la voiture, on ressentait les vibrations et la terre qui grondait. Ma mère, le regard braqué sur les wagons bruns qui défilaient lentement, a dit : « C’est dans un truc comme ça qu’ils ont mis Oncle Boby… Personne l’a jamais revu.» Dans le rétroviseur, pendant un bref instant, j’aperçus ses yeux sombres s’embuer.

« Oncle Boby… C’est qui Oncle Boby ? » j’ai demandé.

« Attends, » elle a dit. Le train avait presque disparu et déjà la barrière se levait. Ma mère enclencha la première et nous reprîmes la route. Quelques minutes plus tard, elle me lança : « Tu connais Chagall ?

« Qui ça…? » répondis-je.

« Picasso ? »

Ces noms ne me disaient rien. Je haussais les épaules.

« Ce sont des peintres très célèbres », elle a souri. « Et Oncle Boby serait devenu l’un deux. Il aurait été exposé dans les musées les plus prestigieux du monde, et les gens, ils auraient fait la queue , comme pour La Joconde, pour admirer ses peintures ! »

Elle me raconta qu’il avait un don. Que personne n’aurait su dire d’où ça lui venait : dans la famille de petits commerçants de tissu sur les marchés, on n’avait pas le temps pour ces choses-là. Ni l’argent, et le destin semblait tout tracé. Sauf pour Oncle Boby, appelé vers d’autres cieux. « Dans le ventre de sa mère, sûr qu’il dessinait déjà ! » avait-elle plaisanté. Dans la cuisine, assis sur son tabouret, longtemps il regardait les choses, la lumière qui glissait dessus, et puis il les dessinait : le bol dans laquelle son père buvait le café du matin, le tablier suspendu près du fourneau, le sol et ses tommettes brunes…Tout l’inspirait. Sur la moindre feuille blanche grappillée, un bout de carton ou le revers d’une enveloppe jetée à la poubelle, il dessinait. Elle hocha la tête : « Ah ça oui, Oncle Boby était promis à une belle carrière… Et tu sais, c’est pas une légende, je n’invente rien…Madame Weill en personne a reconnu son talent, et Madame Weill c’était quelqu’un, tu peux me croire… Elle lui a dit :« Tu as quelque chose, vraiment quelque chose… »

Les années se sont empilées et aujourd’hui j’ai largement dépassé l’âge qu’avait ma mère lorsqu’elle me raconta cette histoire… Est-ce une légende? Peut-être bien et, comme toutes les légendes, elle flotte entre le vrai et l’imaginaire, entre ce qui aurait pu, mais qui n’a pas été, à moins que… Chacun a sa collection d’histoires : celle d’Oncle Boby est de ma collection personnelle. Pourtant, de ce grand oncle évanoui, je sais si peu. Il était le frère, un des frères, de ma grand-mère du coté maternel. Des juifs hongrois venus en France dans le tout début des années 20. À priori, des communistes. Il portait le nom de Fried, et un prénom - Boby étant vraisemblablement un diminutif - que je ne peux que supposer: Robert, Benjamin, Baruch…?

Quoi d’autres… Il était jeune, et plein d’espoir.

Passionné par tout ce qui touchait aux arts, plus particulièrement à la peinture, il rêvait du jour où il intégrerait l’École des Beaux-Arts. Assassiné par les nazis, ce jour n’est jamais venu.

Une biographie assez mince. De lui, il reste une photographie - où il pose en grande tenue, comme il était coutume à l’époque, en compagnie de sa soeur Lili, ma grand-mère, et de son frère ainé. De ses productions artistiques, une gouache, un dessin ou même un croquis esquissé à la va vite, on n’a jamais rien retrouvé. Non, rien de rien. Juste la photo, et sa légende. Celle entendue lorsque j’étais enfant : « Oncle Boby serait devenu un très grand peintre. Il avait du talent, Berthe Weill l’avait reconnu… », mais que j’avais oubliée, et qui m’est revenue…

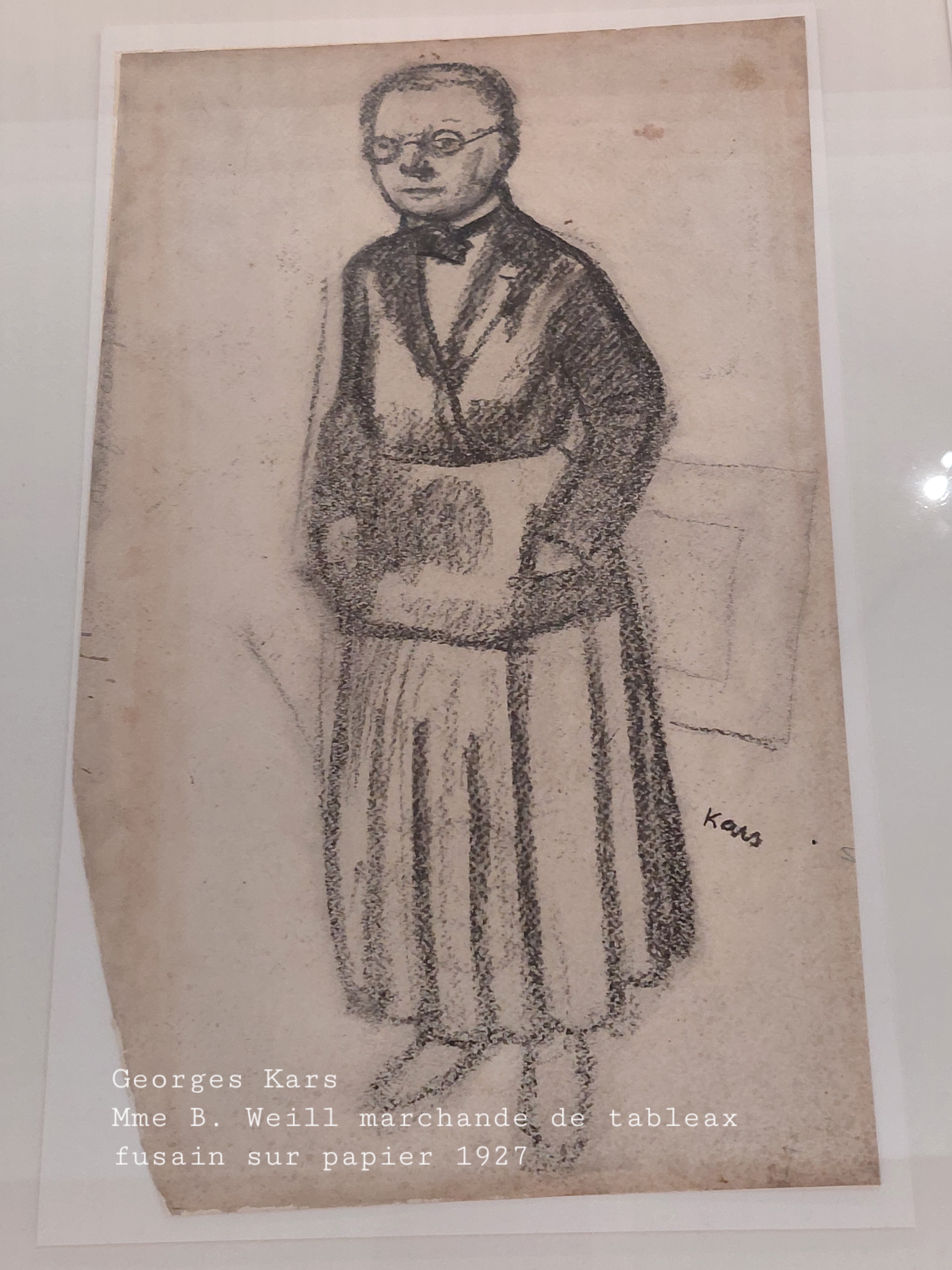

Une exposition intitulée Berthe Weill, Galeriste d’avant-garde se tient au musée de l’Orangerie. Et je l’ai visitée. Une belle exposition qui retrace le parcours de cette incroyable femme - une guerrière de l’art, oserais-je dire. Femme, juive, au physique assez disgracieux et aux ressources financières rarement au beau fixe, elle a dû batailler sa vie durant, mais elle a tenu. Et soutenu une flopée d’artistes. Picasso, Matisse, Freundlich, Charmy, Modigliani, Valadon, Kars, Pascin, Dufy… La liste est longue. Déambulant dans le musée, je regardais les toiles, lisais les cartons, les documents, et soudain, devant un dessin de Kars, Oncle Boby a surgi de ma mémoire… « Tu as quelque chose, vraiment quelque chose… », lui avait dit Madame Weill. Dans un éclair de souvenir, les mots ont sonné à mon oreille… Ils se sont rencontrés ces deux-là, c’était…

Nous sommes en hiver 1939, par une fin d’après-midi glacial. Le bruit des bottes se fait chaque jour plus menaçant, et Paris grelotte de froid et de peur. Oncle Boby, nez rougi et lèvres bleuies, marche d’un pas hésitant. Dans son carton, serré contre lui comme un trésor, il a glissé quelques dessins et une petite gouache : ce qu’il estime digne d’être montré, mais à présent, il doute. Nerveux, il tire sur sa cigarette. « Ça vaut rien » songe-t-il, «pas assez aboutis… ». Il éteint sa cigarette sur un muret, fourre le mégot dans sa poche. Un instant, il pense à rebrousser chemin. Deux fois déjà, il a fait le tour du pâté d’immeubles, incapable de se résoudre à pousser la porte du 27 de la rue Saint-Dominique, effrayé par l’idée qu’on puisse le rembarrer, ou pire : sourire poliment, jeter un oeil pour la forme, et s’entendre dire « ce n’est pas encore ça », et direction la porte. Oncle Boby, frigorifié, tape ses pieds l’un contre l’autre. Il redoute que son courage fonde avec la nuit : déjà, l’étoile du Berger apparait. « Allez, mon vieux ! » s’exhorte -t-il. « Tu n’as rien à perdre ». Le coeur battant, Il se décide enfin. La galerie est petite, bien loin des salons prestigieux de la rive droite. Elle tient plutôt de l’atelier : un espace un peu désordonné, mais intime, comme si l’art y était en train de se faire. L’éclairage rudimentaire, quelques lampes posées ça et là, contribue à l’atmosphère du lieu, accueillante. Et partout, des oeuvres d’art : des sculptures en bronze, en terre, installées sur de simples caisses de bois retournées, aux formes expressives, singulières, loin des pièces académiques en vogue du moment ; aux murs des tableaux accrochés serrés, des lithos Derrain, Matisse, Picasso… et à foison, des livres d’art, parfois à même le sol. Oncle Boby ne sait plus où poser les yeux. Sous ses pas, le sol de bois clair craque doucement. Soudain, il s’arrête net. Au centre du mur principal est exposée une toile d’Otto Freundlich.

Il en reste bouche bée, comme aspiré… une structure colorée semble monter du sol comme une colonne vivante, un assemblage de formes qui se cherchent, se répondent mutuellement… La toile est envoutante. Des rouges profonds, des jaunes presque liquides, des bleus qui vibrent comme… quoi, Il n’en sait rien, mais la toile semble le regarder autant qu’il la regarde. « Tu connais Freundlich ? » fait une voix derrière lui.

Il en reste bouche bée, comme aspiré… une structure colorée semble monter du sol comme une colonne vivante, un assemblage de formes qui se cherchent, se répondent mutuellement… La toile est envoutante. Des rouges profonds, des jaunes presque liquides, des bleus qui vibrent comme… quoi, Il n’en sait rien, mais la toile semble le regarder autant qu’il la regarde. « Tu connais Freundlich ? » fait une voix derrière lui.

Oncle Boby se retourne. Berthe Weill se tient dans l’encadrement de la petite réserve, bras croisés, de pied en cap vêtue de noir, mais avec une élégance certaine. Derrière ses lunettes rondes cerclées de noir, l’oeil est vif. Elle est encore plus petite qu’il ne se l’est imaginé, et plus vieille aussi…

« Pas vraiment, madame…enfin je… j’ai vu une toile ou deux mais… des reproductions… en vrai, ça n’a rien à voir, c’est…», bredouille Oncle Boby, les joues empourprées, comme un enfant pris en faute.

« Pas vraiment, madame…enfin je… j’ai vu une toile ou deux mais… des reproductions… en vrai, ça n’a rien à voir, c’est…», bredouille Oncle Boby, les joues empourprées, comme un enfant pris en faute.

« Tu aimes ? ». Il opine du chef. Elle sourit, approche lentement. Avec ses deux bonnes têtes de plus qu’elle, Oncle Boby a l’air d’un géant. « Cette toile, je l’aime tellement. Elle n’est pas facile, et ce n’est pas le genre de peinture qui plaît à tout le monde ! Mais elle a de la force… tu ne trouves pas ? ». Intimidé, il reste encore silencieux. Elle rit : « Tu as raison. On n’a pas besoin de blabla ! Simplement regarder, et ressentir… »

Elle s’interrompt, puis ajoute : « Tu as l’air frigorifié, mon pauvre garçon ! Qu’est-ce que tu es venu faire par ici ? ». Oncle Boby serre son carton contre lui comme si sa vie en dépendait. La marchande d’art le fixe intensément, un regard de myope qui transperce et pétille à la fois, et fait un geste en direction du bureau. « Approche. Montre-moi. »

Oncle Boby pose son carton sur le petit bureau encombré de catalogues, de lettres, de factures. Ses doigts tremblent légèrement quand il déroule ses feuilles, mais il remarque qu’elle ne s’en soucie pas : Berthe Weill regarde les dessins. Uniquement les dessins. Le premier est une rue de Budapest, en hiver : des ombres longues, des fenêtres inclinées, une lumière spectrale qui semble tomber à la verticale. Le second représente deux femmes au marché, de dos, leurs silhouettes construites en plan sombre, devant un étal de boucher. Sur l’étal, on devine un volatile, le cou tranché et sanguinolent. Le troisième est un autoportrait, un peu abstrait, les traits simplifiés, les yeux oblongues - un peu à la manière de Modigliani, peut-être, mais sans imitation. Oncle Boby s’est dessiné tel qu’il se voit, ou se voyait à ce moment-là. Berthe Weill ne dit rien. Elle passe lentement d’un dessin à l’autre. Comme si elle cherchait quelque chose d’enfoui. Puis, toujours sans commenter, elle prend dans ses mains la petite gouache : au crépuscule, sur une place de village, un arbres dénudé, moignons tendus vers un ciel anthracite. Comme en prière. Oncle Boby ose à peine respirer. Berthe Weill lève la tête : « Tu as quelque chose, vraiment quelque chose ». C’est tout. Des mots simples, sans emphase. À nouveau, Oncle Boby sent la chaleur lui monter aux joues. « Tu dois travailler, beaucoup. Et surtout, ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit. Les artistes peuvent s’inspirer, et ils le font d’ailleurs, mais ils ne doivent pas ressembler à leurs maîtres, seulement à eux-mêmes. Tu as un regard… une sincérité dans ton travail. Garde-la. »

Oncle Boby ne sut quoi répondre, il n’y avait rien à répondre.

Berthe Weill lui parla encore : de ses débuts, de ses combats, de l’importance de l’obstination… Elle ne lui parla pas des factures impayées, des six mois de retard de loyer et de la fermeture de la galerie qui lui pendait au nez. Non, Berthe Weill ne lui parla pas de tout cela. Elle l’encouragea, lui répéta qu’il avait quelque chose, du talent, mais que le talent ne suffisait pas, qu’il fallait de la résistance, du courage, beaucoup de travail et, par les temps qui couraient, une sacrée dose de folie.

Pour finir, elle jeta un dernier regard à ses dessins: « Travaille et reviens vite. Pas toutes les semaines, mais reviens. Je suis curieuse de voir comment tu évolues et puis… Pourquoi pas, j’envisage une exposition au printemps… que des jeunes talents, tu pourrais en être… ».

La nuit est tombée à présent, et Madame Weill est fatiguée.

Oncle Boby prend congé. Il ressort de la galerie avec le sentiment de ne plus toucher terre, comme en apesanteur. Les étoiles au ciel lui sourient et, pour un peu, il esquisserait quelques pas de danse. À cette heure, plus rien ne peut l’atteindre : pas plus le froid que les chemises brunes en embuscade. Il est jeune, il est beau, et, comme l’a dit Madame Weill, il a vraiment quelque chose…

Dans l’exposition, face à la toile d’Otto Freundlich, Oncle Boby se tient à mes côtés. Il rayonne. Je devine la vie qu’il n’a pas eue : les expositions, les ateliers encombrés, les toiles séchant contre les murs, les critiques enthousiastes ou même les doutes, les hésitations propres à tout artiste, et me prends à murmurer tout haut : « Il avait vraiment quelque chose… ». Et ces quelques mots ouvrent un gouffre vertigineux… Et si…

ONCLE BOBY